「させ+たまふ」で、目の前の相手に対して 過度に敬意を払っているパターンです。) とにかく、「―たまふ」(尊敬)が使われているので、 主語は一人称ではないですよね! こんなふうに、 会話文中に、敬語とともに用いられている「こそ~め」は、ども けれども。 語呂合わせ どーも と挨拶した。 けれども 返事はない。 ただの屍のようだ。 「親のあはすれ ども 、聞かでなむありける」 訳(女は)親が(他の男と)結婚させようとする けれども 、承知しないでいたのだった。 出典伊勢物語 二三日本から 新井 5つ星のうち50 大学受験で古文を使う人には是非勧めたい一冊 21年2月25日に日本でレビュー済み Amazonで購入 10年前に筆者の「古文単語ゴロ565」で学習し、教育関係の仕事をしているものです。 ゴロゴ以上にわかりやすく頭に残るゴロなどないと思っていましたが、全て刷新された本書のゴロは同等かそれ以上にリズムが良く、意味もおさえられる

帚木33 古典文法 む の仮定の意味 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

古文 こその前

古文 こその前- 十六 次の古文を読んで、文法及び読解に関する設問に答えよ。(徒然草・をりふしの移り変はるこそ) 折節の移りかはるこそ、ものごとにあはれⅠなれ。 「もののあはれは秋こそまされ」と、人ごとに言ふめれど、それもさるものにて、今ひときは心も浮きたつものは、α春の気色にこそ それこそ、理系文系関係なくなってくる。 法律や近代文学を学ぶのにそこまで古文漢文は必要じゃないし ★スマホ版★ 掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50 readcgi ver Walang Kapalit

Avh Ff1131z Xm

古文の接続助詞「とも」は動詞・形容動詞の終止形と形容詞の連用形に接続し、逆接の仮定条件「~としても」という意味で使われます。 千年を 過す とも 一夜の夢の心地こそせめ。国語の中でも古文が苦手という中学生も多くいるのではないでしょうか? では、中学古文の苦手を克服するためのコツとはどんなことでしょう? また、中学古文がスラスラと読めるようになるためには?オススメの勉強法とはなにか? そこで、古文のコツについて、中学古文を苦手克服する 参考書を使った自学学習は古文初心者にこそおすすめ! 古文初心者は「単語」「文法」「古文常識」の参考書からスタート 分野別初心者におすすめな古文の参考書5選! ①古文単語の暗記に『マドンナ古文単語 230 パワーアップ版』 『マドンナ古文

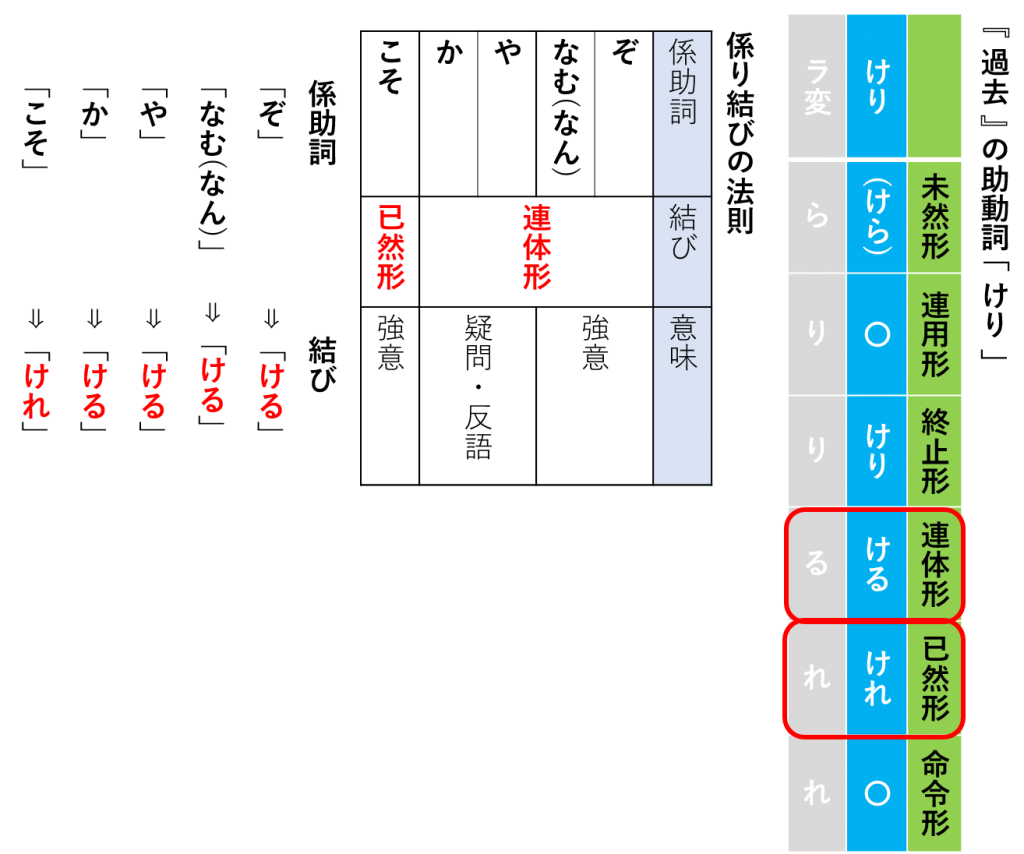

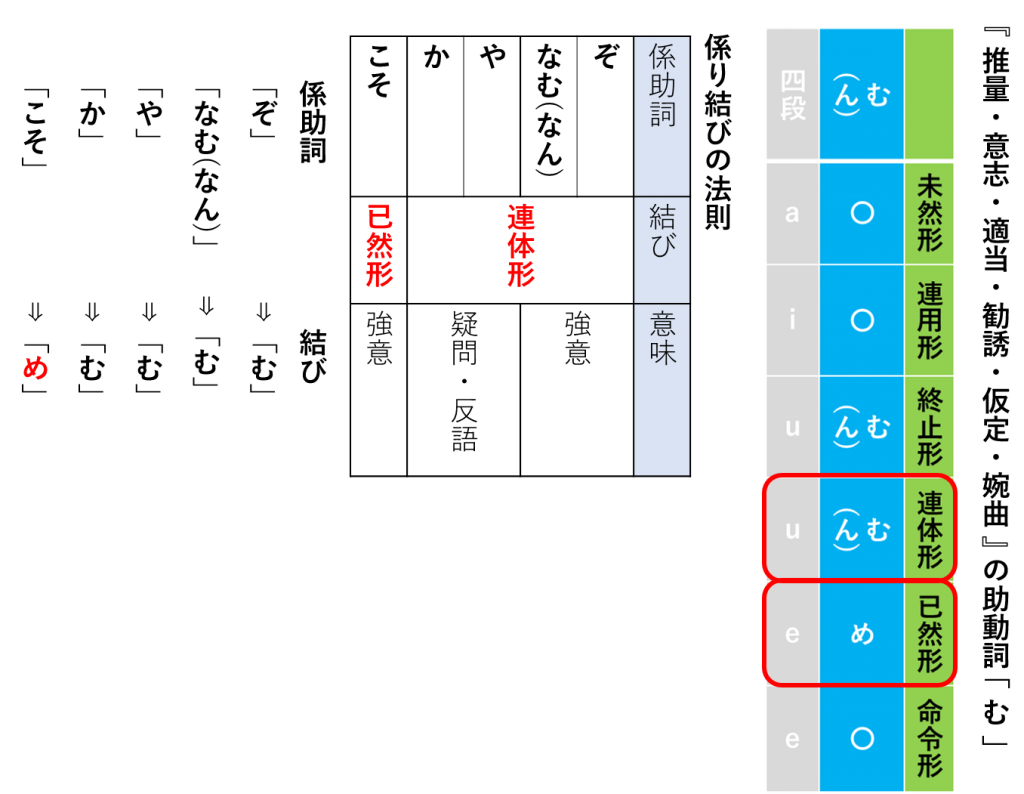

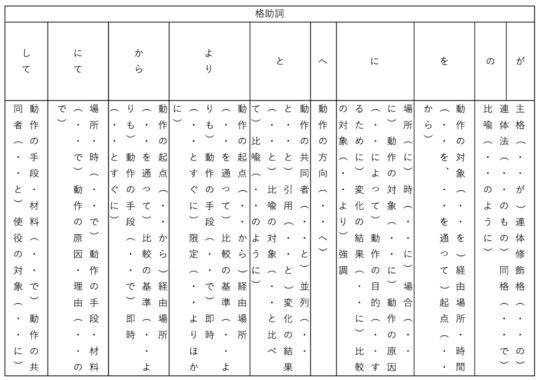

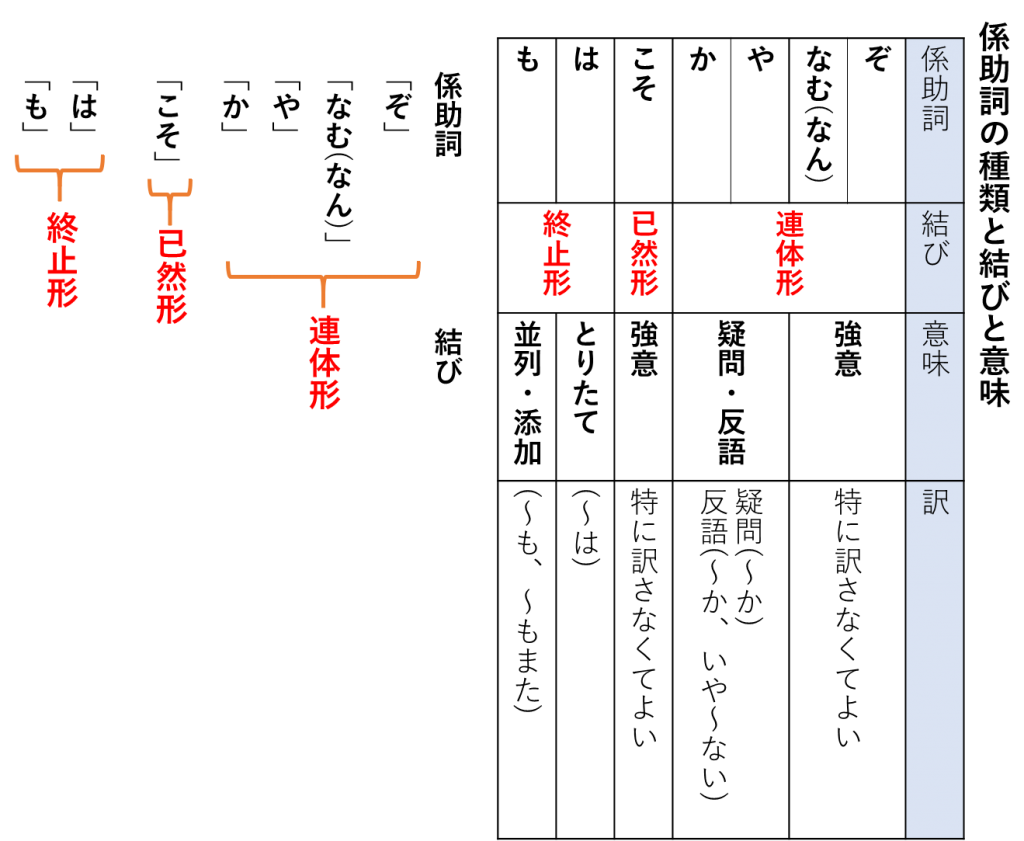

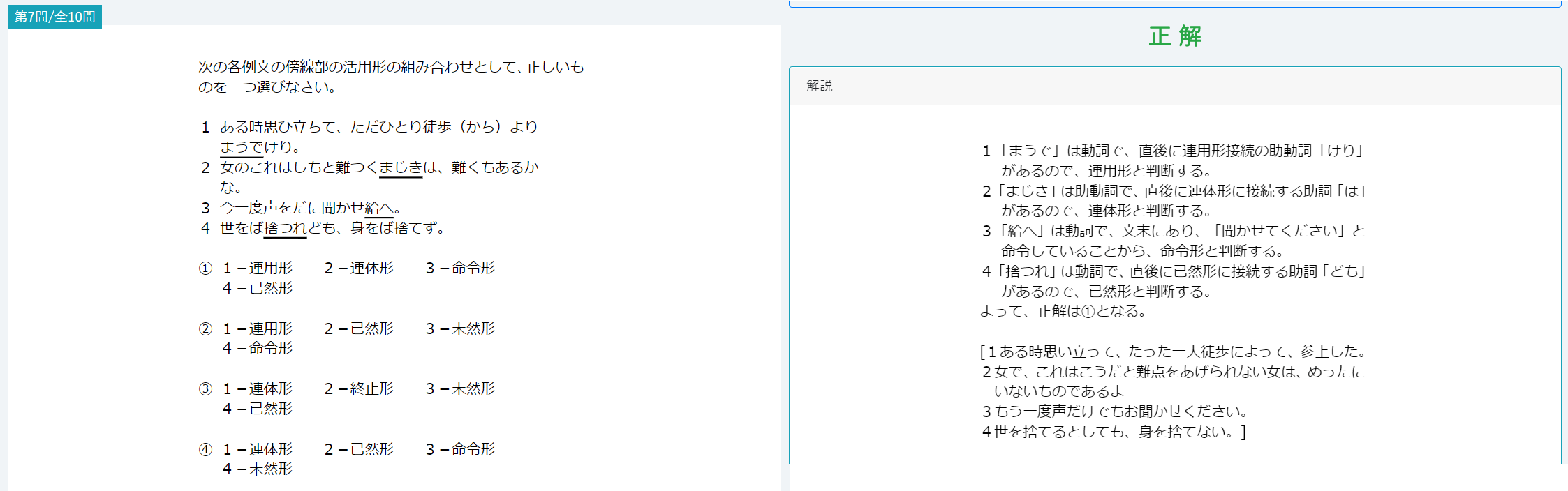

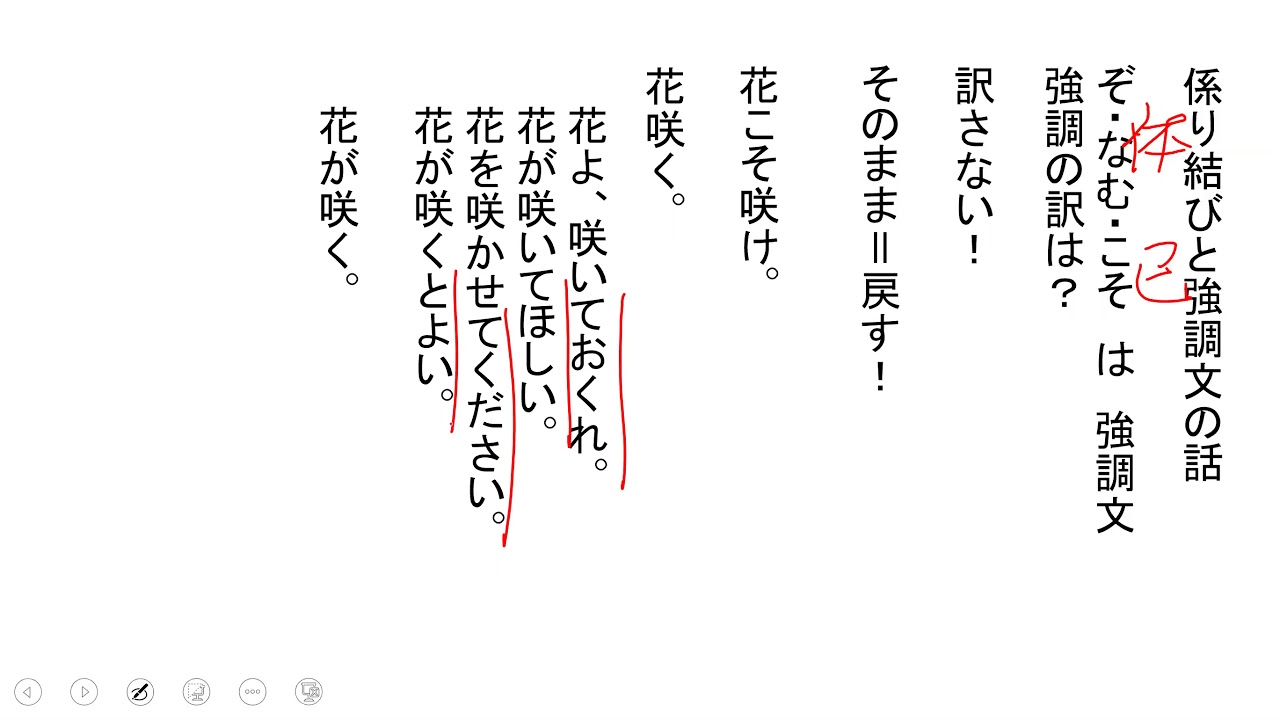

連体形:助動詞の直後に体言(名詞)がくる場合 已然形:助動詞の後に「〜ば」がつく、もしくは助動詞の前に係り結びの助詞「こそ」がある場合 未然形・連用形・連体形は見極めやすいので、まずはこの3つを候補に挙げて見るようにしましょう。 そしてこの3つに当てはまらなかったら、未然形・終止形・已然形の可能性を探るようにしてください。 重要な助 センター古文の平均点は出されておらず、19年のセンター国語の平均点は121点でした。 リード文や注釈を確認したら、今度こそ本文を読みたくなるのですがその前に問題文と選択肢を読みましょう。 そういう人は選択肢をなんとなくで選んでしまっ 「こそ」や「ぞ」の「前」が已然形に接続するのではなくて、 係助詞「こそ」があると「已然形」で結び、 係助詞「ぞ」があると「連体形」で結ぶ、 という「係り結びの法則」が「決まっている」ということです。

しか→過去の助動詞「き」已然形 こんな感じだと思います! の 4年以上前 ありがとうございます! 「こそ~しか」で係り結びですか? ゲスト 4年以上前 そうですよ! 係り結びで「こそ」が来る時、結びは已然形になります! の 4年以上前 古文 係助詞 係助詞(かかりじょし)とは、係結を導く助詞です。係結(かかりむすび)とは、文末の活用を変化させることです。 係助詞の一覧 ぞ・なむ・こそ・や・か・は・やは・かは・も・もこそ 係助詞 ぞ・なむ・こそ『徒然草』の19段~21段(現在位置) 古文 19段.折節(おりふし)の移り変るこそ、ものごとにあはれなれ。 『もののあはれは秋こそまされ』と人ごとに言ふめれど、それもさるものにて、今一きは心も浮き立つものは、春のけしきにこそあんめれ。

古文単語は意味分類で覚える26 助詞 意味が重要になるもの 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

高校古文 強調の係り結び ぞ なむ こそ 映像授業のtry It トライイット

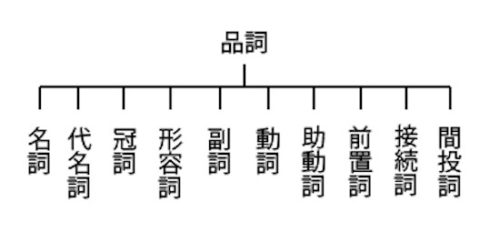

中学一年の古典入門教材である。 小学生で若干古典文に触れたことがあるとはいえ、文語表現が正式に出てくるのはこれが最初である。 初めて接する古典文に苦手意識や敬遠する気持ちを抱かせてはならない。 最初だからこそ、学習することの楽しさと古文辞書の中での品詞等の分類は、下記のようになっています。 名詞 、 代名詞 、 自動詞 、 他動詞 、 補助動詞 、 形容詞 、 補助形容詞 、 形容動詞 、 連体詞 、 副詞 、 接続詞 、 感動詞 、 助動詞 、なむ や(やは) か(かは) こそ 已然形 六野太を馬の上で二刀、落ち着くところで一刀、三刀までぞ突かれたる。 (平家物語・忠度最後) (六野太を馬の上で二回刀で突き、馬から落ちたところで一回、合わせて三回も突いた。 弁もいと才かしこき博士にて、いひかわしたることどもなむ、いと興

係り結びの法則 Okedic

古文で 断定の助動詞 じゃ ってなんですか 前の方のお Yahoo 知恵袋

古典文法について質問です (給へる)の文法が分からないのですが、 仏の衆生の気に対してよろづの法を説き給へるも、という文で 1尊敬の給ふの已然形四段活用 完了の助動詞(り)の終止形 2謙譲語の給ふの未然 形下二段活用 尊、自、可、受、の助動詞(る)の終止形 の2パターンあると思うのですが、なぜ前者だと分かるのですか? 多くの場合、「こそ~め」のかたちです。 例)平家物語(へいけものがたり)・赦文(ゆるしぶみ) 生きて候(さうらふ)少将をこそ召しかへされ候はめ 訳) 現在、生きております少将をこそ、お召し返しになるのがよいでしょう。 仮定「もし~としたら」7)「あやし」の意味は? 8)「あやしうこそものぐるほしけれ」の「こそ」は何か? その結びの語は何か? 9)「ものぐるほし」の読みと意味は? 続きまして本文を読んでいきましょう。 01)仁和寺に

古文 古典 助動詞 き 過去 けり 過去 詠嘆 の意味や用法 現代語訳

啓隆社

<(私の)子となりなさる はずの 人であるようだ。> ⑤ 命令 <~せよ> (例) わが墓の前に懸く べし 。<私の墓の前に供え よ 。> ⑥ 適当 <~のがよい> (例) 夏をむねとす べし 。<夏を主とする のがよい 。> 「べし」の活用 「べし」: 形容詞(ク 徒然草『花は盛りに』(1)現代語訳 花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは。 (春の桜の)花は真っ盛りなのを、(秋の)月はかげりなく輝いているものだけを見るものだろうか。 (いや、そうではない。 ) 雨に向かひて月を恋ひ、垂れ込めて二つの矢、師の前にて、一つをおろそかにせんと思はんや。(徒然草・九二段) (二本の矢を師匠の前で、その一本をいい加減にしようと思うだろうか。) 終止 かさねてねんごろに修せんことを期す。(徒然草・九二段)

センター試験国語 古文 漢文 の点数が面白いほどとれる本 パワーup版 メルカリ

桐壺5 古典文法 危惧 もぞ 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

文中に「ぞ・なむ・や・か・こそ」(係助詞)が出てきたら,「文末」の「活用形」が「連体形」や「已然形」になるという決まりです。 「係助詞」があるかどうかで見分けます 。 ・「係り結び」「係りの助詞 (係助詞)」と「結びの語」の関係なので「係り結び」と言う。 「ぞ・なむ・こそ」は強調を,「や・か」は疑問を表す。 (1)文中の「ぞ・なむ古文の文法に「係り結びの法則」というものがあります。 普通は文末が終止形で終わるはずですが、「ぞ・なむ・や・か・こそ」という5つの助詞 (係助詞)が文中にあることで、文末が連体形や已然形に変わることを「係り結びの法則」といいます。 「結びの語」というのは、文末の終止形→連体形or已然形に活用する語のことです。 例文の場合、係助詞は「ぞ 5位 接続助詞の「に」→ 「 神仏 かみほとけ にいのるに、」のように、読点の前が基本。 ==3~5位も重要だがシンプル。 まずは上に書いてあることを押さえる。

ヤフオク 63年前の高校古文教科書 高等古文二 物語 更級

Ldc6kvgb0u4tim

こちらのサイトでは、吉田裕子が個人的に作成した18年センター試験古文の現代語訳 (現代日本語訳)の速報版を公開しています。 復習などにお役立てくださいませ。 ※漢文はこちら※19年はこちら出典『石上私淑言(いそのかみのささめごと

高校に古典は本当に必要なのか 高校生が高校生のために考えたシンポジウムのまとめ 刊行記念 当日のアンケート全公開 文学通信 多様な情報をつなげ 多くの 問い を世に生み出す出版社

死してこそ成し遂げる 食料問題を追い続けた獣医学研究者が語り 遺し 託したこと 前多敬一郎 束村博子 Bk 45 Bookfanプレミアム 通販 Yahoo ショッピング

特集 新しい古典 言語文化の授業 古文教育に資する コーパスを用いた教材の開発と学習指導法の研究 ことばの波止場 ことば研究館

1

さくらさく古文単語 メルカリ

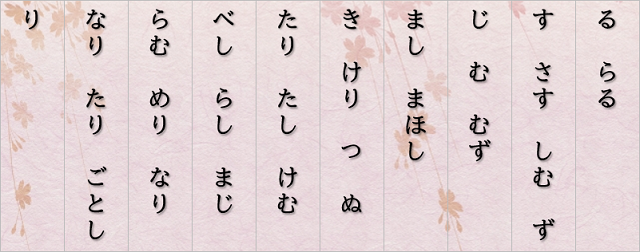

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

高校古文 強調の係り結び ぞ なむ こそ 映像授業のtry It トライイット

Stefany Stefany2778 Twitter

漢文です べからずの前は今回は忘るになっているんですが べからずの前は Yahoo 知恵袋

よくわかる古文 漢文 新旧両課程対応版 マイベスト 黒澤 弘光 本 通販 Amazon

係助詞の上にくる動詞は なに系ですか 未然形 連用形 係 Yahoo 知恵袋

この枕草子の品詞分解を教えてください Clearnote

枕草子 二七 段 人の上言ふを腹立つ人こそ 簡単解説 悪口はやめられない 日本の白歴史

係り結びをおさらい 特殊な用法も例文で解説 古典 古文の基礎 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

北辰テスト 古文 年11月 国語 Youtube

Kasukabehigashi H Spec Ed Jp

百人一首の意味と文法解説 55 滝の音は絶えて久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞こえけれ 大納言公任 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

古文 四谷学院の正しい勉強法がわかる本

帚木33 古典文法 む の仮定の意味 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

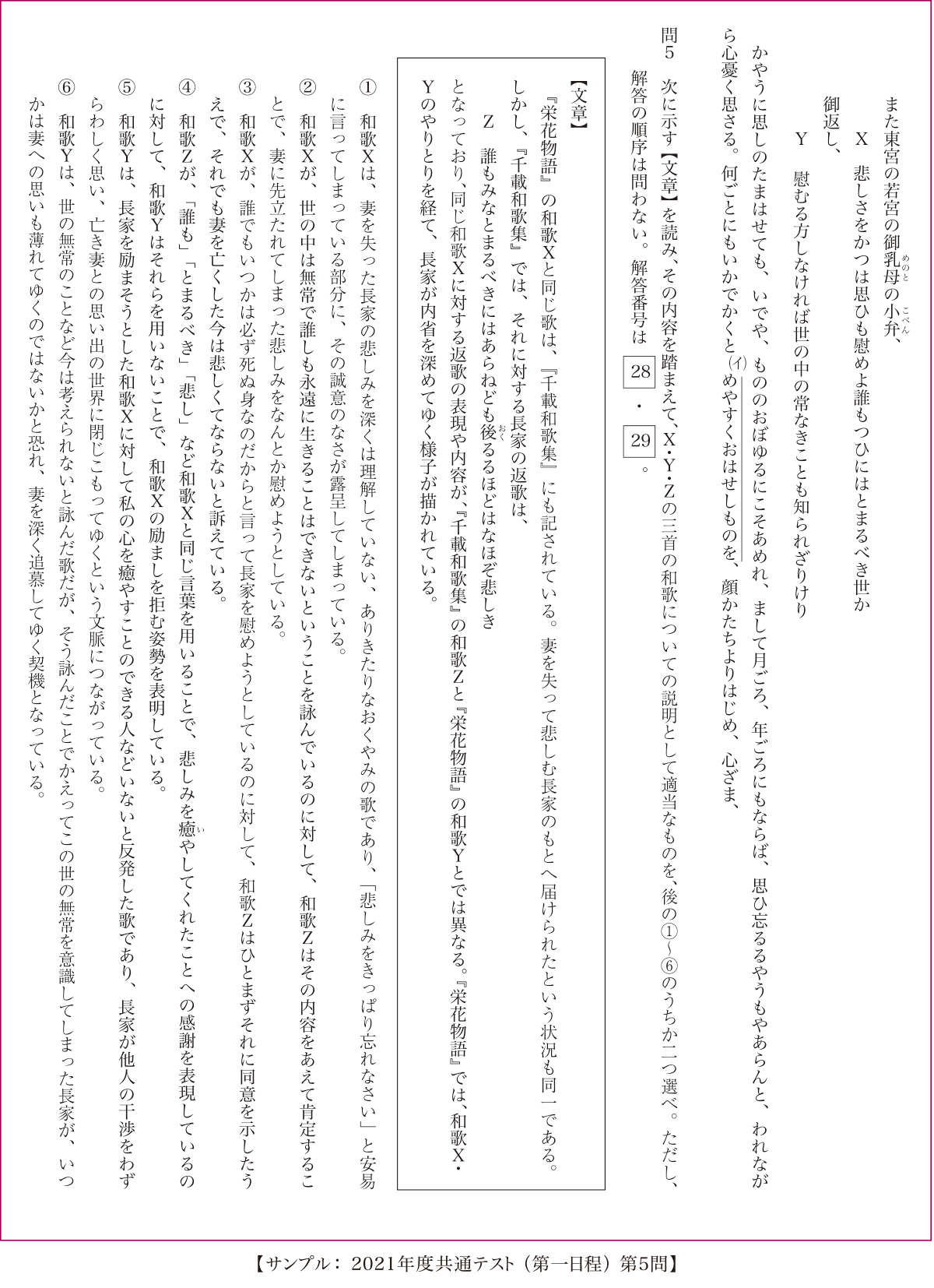

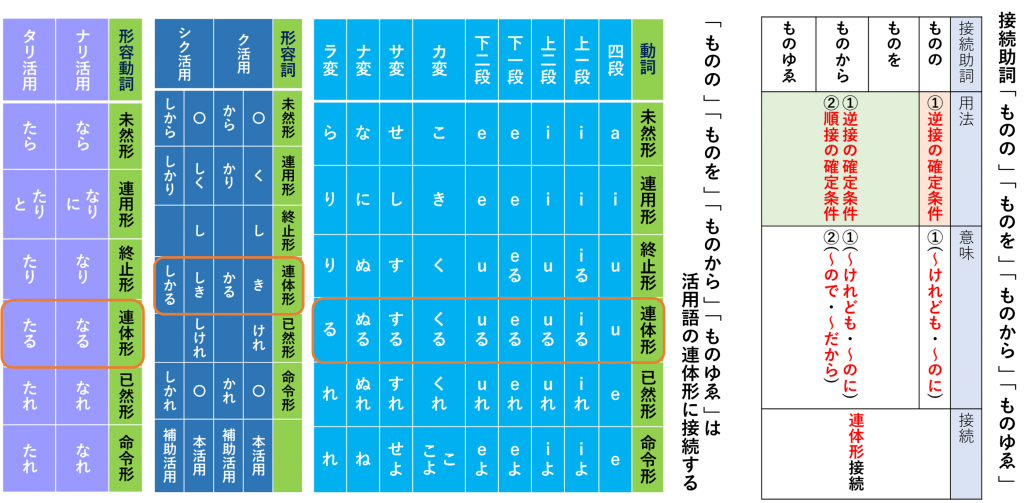

古典 接続助詞 ものの ものを ものから ものゆゑ の解説

古文 漢文 古典マーク完答24 メルカリ

古文の疑問文の作り方って知ってます 係り結びのとっても大事なこと 動詞の活用 古文文法 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

なり 活用

大学受験国語 初見の古文がスラスラ読める 読解力を高める勉強法 オンライン家庭教師メガスタ 高校生

このそれぞれの古文の助動詞る らるの意味を教えてください Clearnote

文法で得点を 読んで 読解を 古文の学習に入る前に 古典学習の方針 得点をあげるために 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

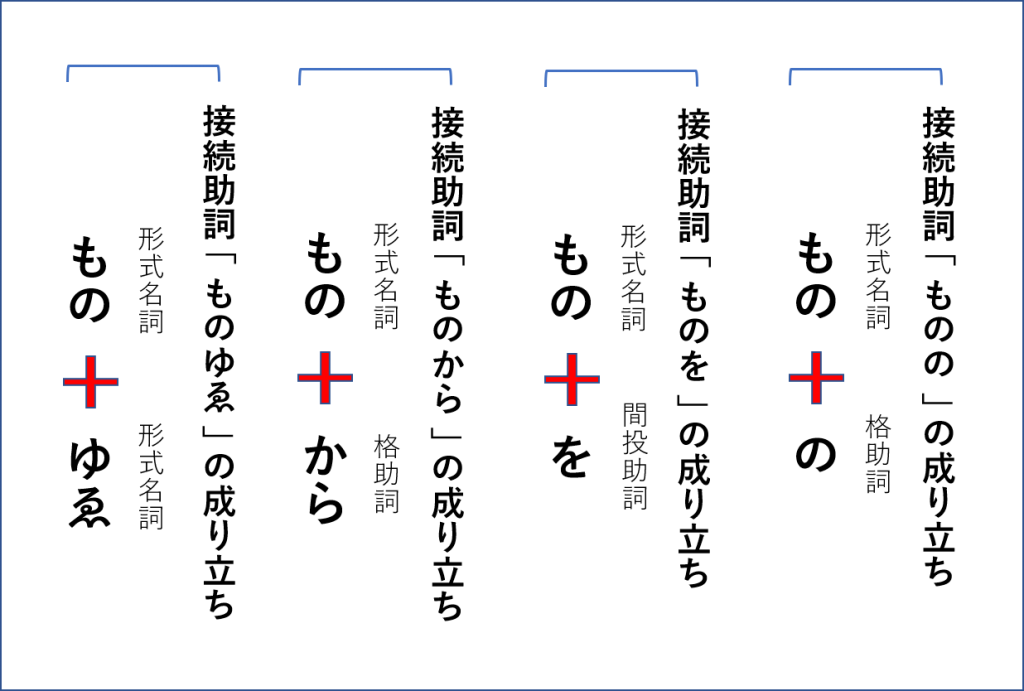

伊勢物語 10min ボックス 古文 漢文 Nhk For School

1

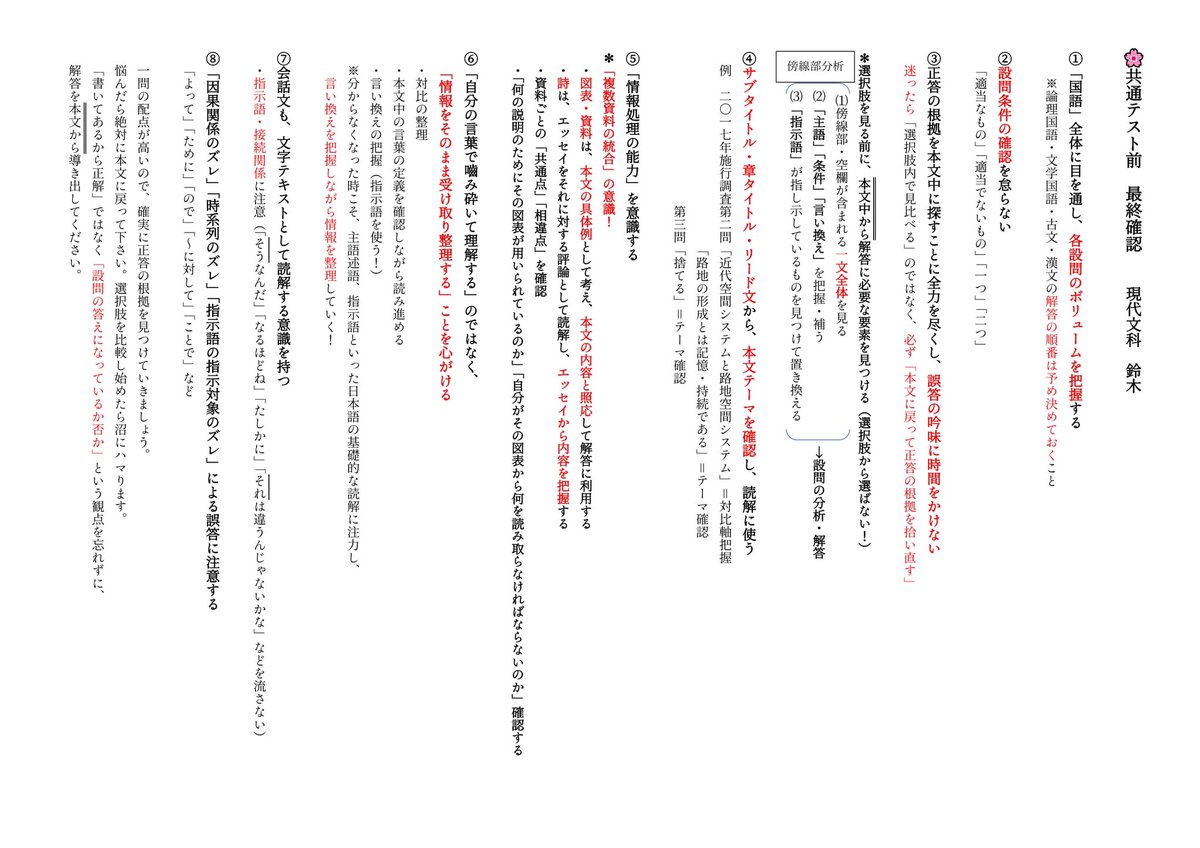

本文を読む前に読解をしてますか 古文読解の方法1 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

超高品質で人気の 富井 富井の直前講習古文 超重要単語 慣用句 中古 健二 単行本 メール便送料無料 あす楽対応 学研プラス 教育 福祉 Stickertitans Com

桐壺254 超カンタン 係り結びの 結び を指摘せよ 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

古文単語ゴロゴ Flashcards Quizlet

受験 Net

Avh Ff1131z Xm

古文 助動詞1 係り結びの法則 18分 Youtube

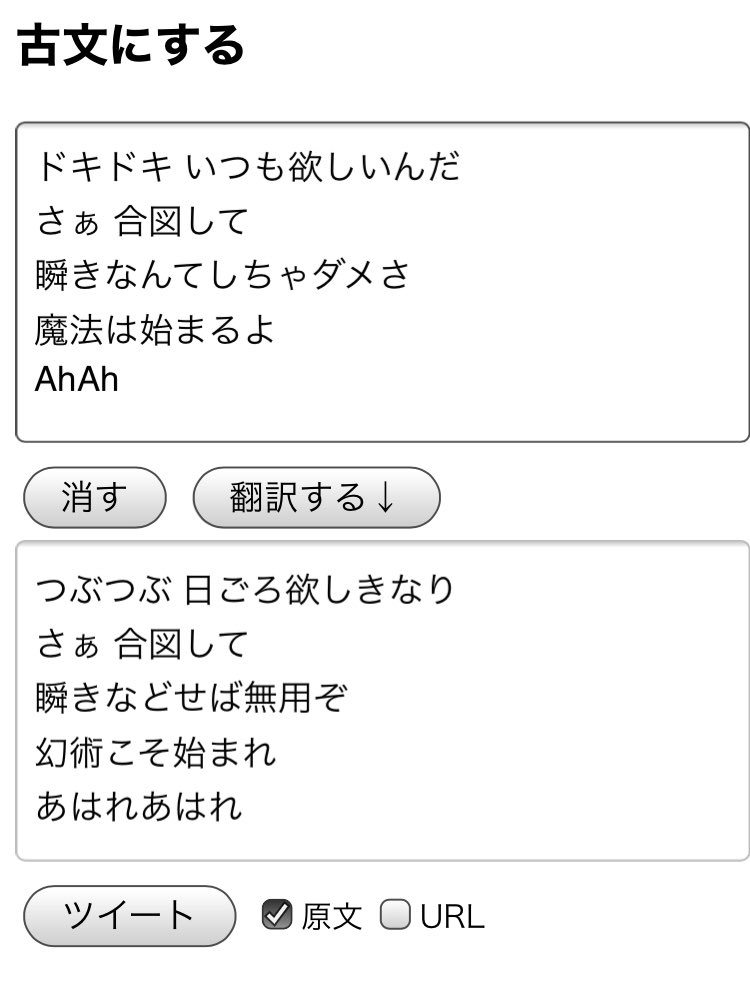

Uzivatel 鯖 Na Twitteru 古文にするやつのサマトキ様無理だった 物言ってやがんなり

古典文法 助詞 は も なむ こそ や か 合格サプリ

帚木392 2 こそ め の用法 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

標準 おやすみ前のひと時に 夢の中まで古典文法31 ぞ なむ や か こそ は も 本当に係助詞 夢の中まで古典文法 Youtube

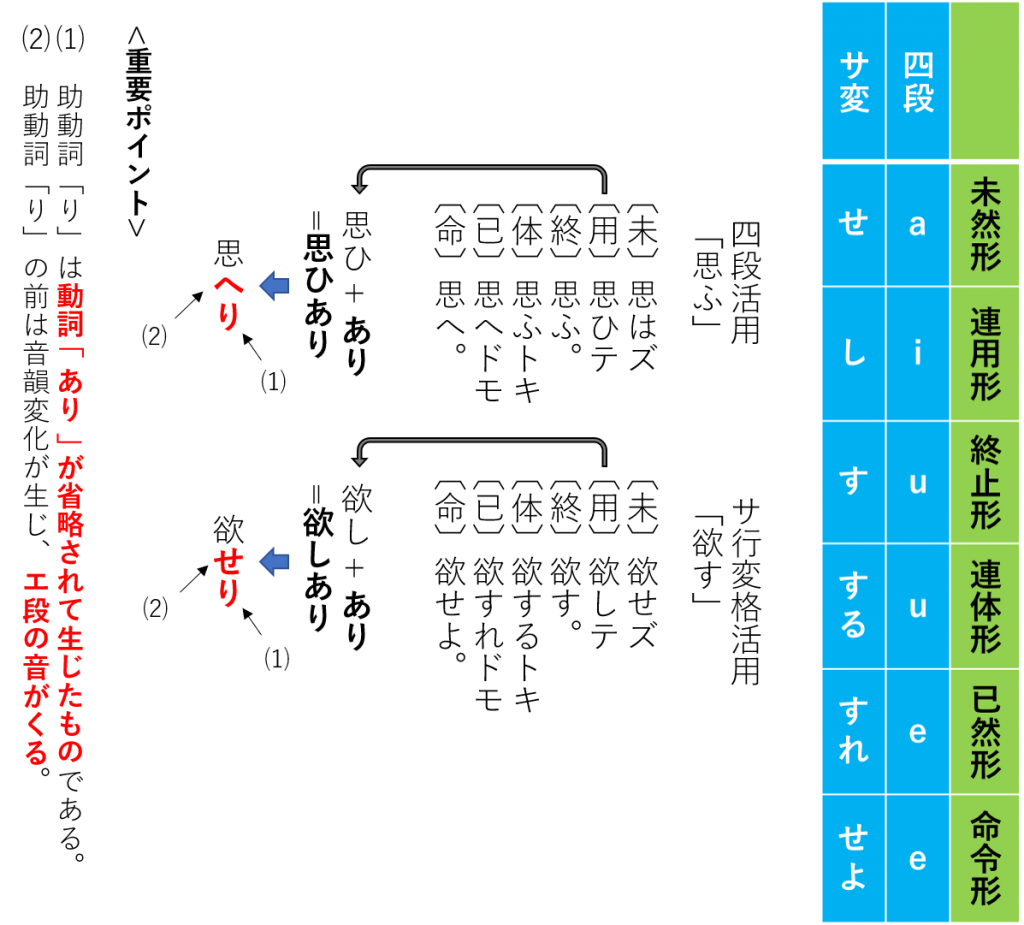

古文の助動詞 り の解説 完了 存続 の訳し方 使い方 意味

古典 助動詞 む むず の 推量 意志 適当 勧誘 仮定 婉曲

古文単語 さこそ 然こそ の意味 解説 連語 古文 By 走るメロス マナペディア

古典 接続助詞 ものの ものを ものから ものゆゑ の解説

歌詞を古文変換したら 我こそは初音ミクなれ に 歌えたら人間卒業なボカロ曲 高音厨音域試験 を脚色しみき ニコニコニュース

中2古文 仁和寺にある法師 過去問で定期テスト対策 全訳あり かつっぺblog

寝る前5分暗記ブック 高校古文 漢文 メルカリ

木曾の最期 高校古文こういう話

デキるワカる 古典文法 助動詞 む むず 楽しみながら実力を身に付けろ Youtube

超 大学入試古文法 For Android Apk Download

こそすれ とは 意味や使い方を例文を含めてご紹介 コトバの意味辞典

高校古文 べし の活用と接続 練習編1 映像授業のtry It トライイット

古典の助詞 こそ の上は何活用が来ますか 連体形ですか Yahoo 知恵袋

古文助詞勉強法 古典の助詞って覚えないとダメ 0から始める助詞の覚え方を解説

古語クイズ Q 謎だらけの彼氏の行動をあきらめた 約1000年前にさかのぼって訳すとどんな意味 Fun Life ファンライフ

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

係り結びの法則 Okedic

1

東大入試 古文 16年 あさぎり 現代語訳 まことに限りとおぼえ給へば 東京大学の古典 吉田裕子ブログ 国語で人生に輝きと潤いを 国語講師 古典講座 日本語本

古文の勉強法を丁寧に解説 塾長直伝の最短攻略法はこれ

現代文を古文っぽくしてくれるサイトが面白くて笑いが止まらない 行こうぜ浄土はさすがに 笑 Togetter

徒然草 あだし野の露消ゆるときなく あだし野の露消ゆるときなく 鳥部山の煙立ち去らでのみ テスト前には文法の基本をしっかり確認 修辞法にも注目です 高校古文no 1授業ノート

係り結びの法則について 古典のteacherのつぶやき

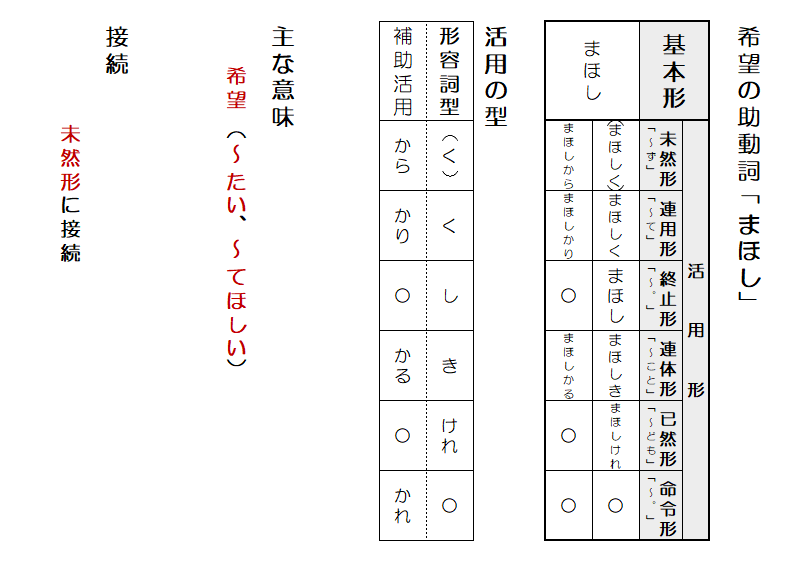

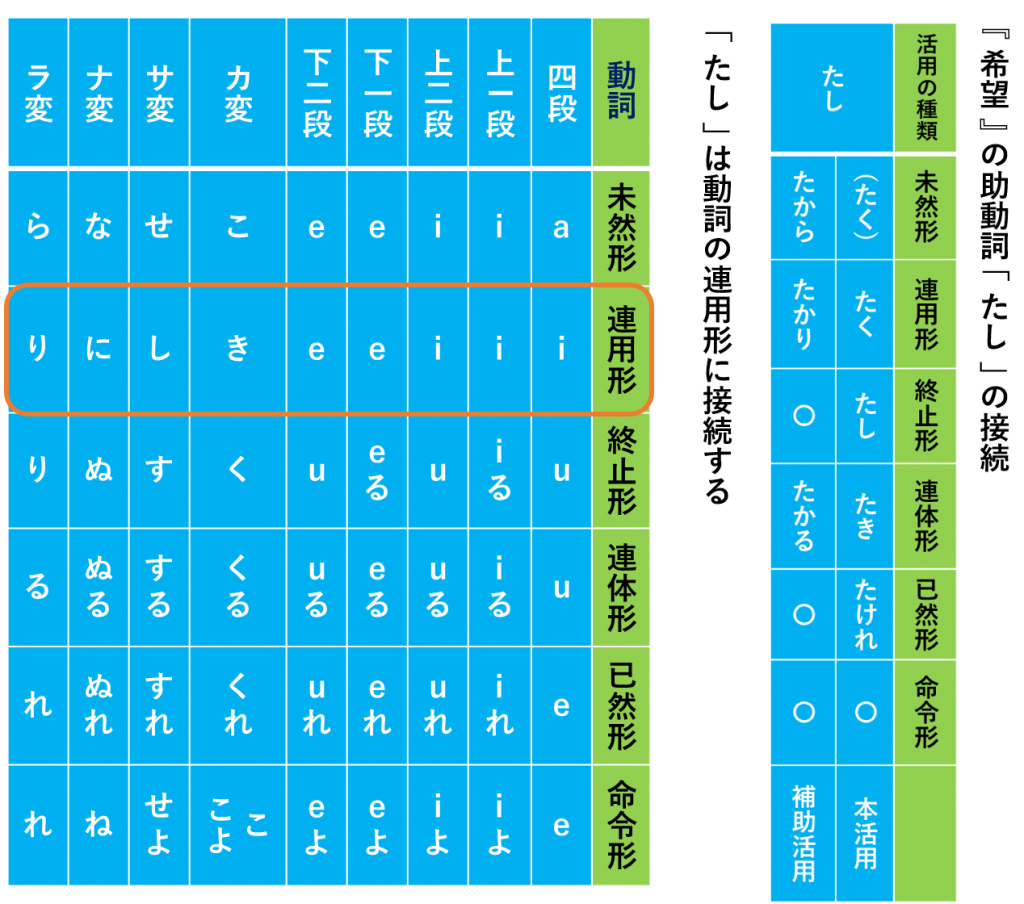

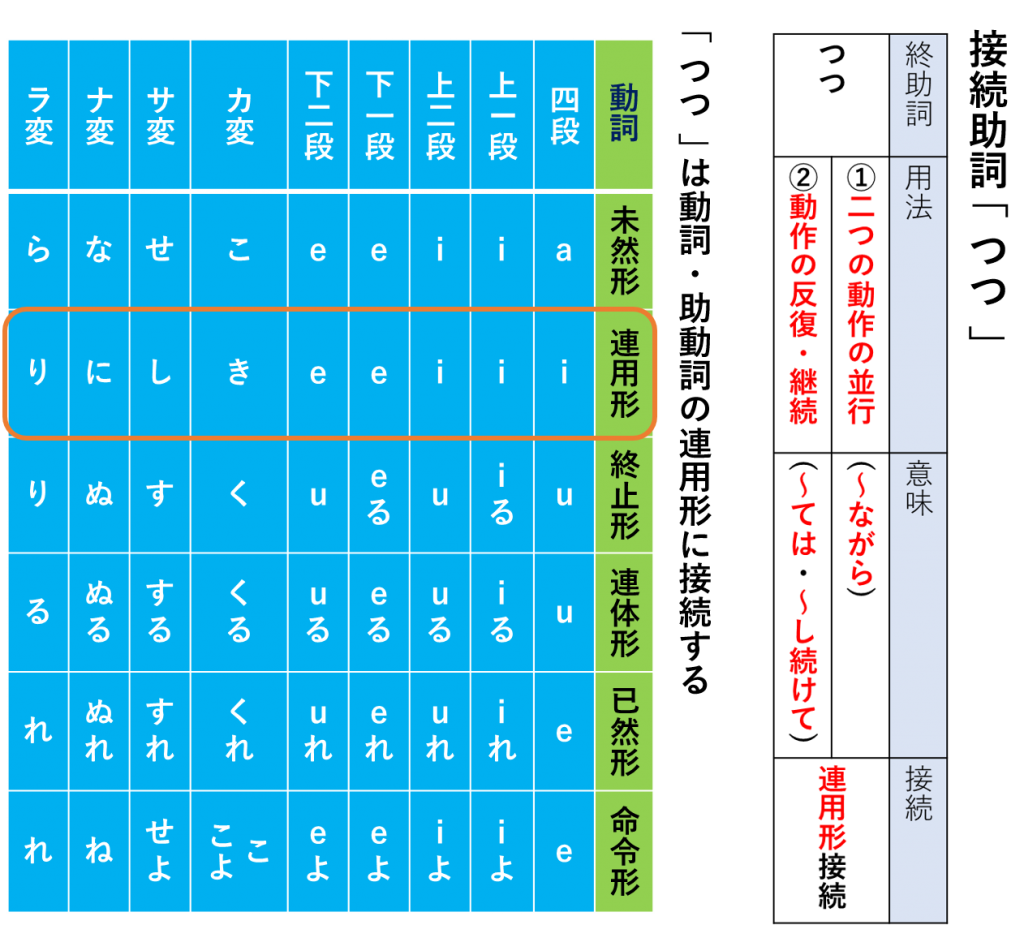

古典 古文の希望 願望 の助動詞 たし と まほし の解説

読んで見て覚える 古文攻略マストアイテム76 常識 文法 和歌 メルカリ

徒然草 古文作品全文全訳解説 古文作品 古文 大学受験講座 東京先生

自分のイラストが大学受験 古文単語 参考書に掲載 みんゴロ選手権 イラスト投稿部門がスタート 写真2 3 Zakzak 夕刊フジ公式サイト

高校古文 強調の係り結び ぞ なむ こそ 映像授業のtry It トライイット

古典 古文 接続助詞 つつ ながら の意味や用法 例文

いとかたし 古典 古文がわからない人が抑えるべきたった5つのポイント 日本びより

古文 文法 助詞の働き 意味 見分け方 高校生 古文のノート Clearnote

助動詞 過去推定のけむ 接続意味活用 古文文法 古文 大学受験講座 東京先生

助動詞 入門 意味接続活用 古文文法 古文 大学受験講座 東京先生

ぬ と ね の識別 助動詞 ぬ か 助動詞 ず か

古文単語は意味分類で覚える 20 呼応の副詞を覚える 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

古文の係り結びの問題です なぜ は けれ だけを抜き出しているのに Clearnote

Esashi Hokkaido C Ed Jp

Toshin Com

超高品質で人気の 富井 富井の直前講習古文 超重要単語 慣用句 中古 健二 単行本 メール便送料無料 あす楽対応 学研プラス 教育 福祉 Stickertitans Com

河合塾oneで古文文法 Aiおすすめ学習の実力は スタディサイト

高校古文 係り結び 練習編1 映像授業のtry It トライイット

徒然草 高校古文こういう話

第2学期 望月光の古文 第5講 文化の森スクール 徳島県徳島市 進学塾

古文の疑問文の作り方って知ってます 係り結びのとっても大事なこと 動詞の活用 古文文法 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

春つぐる 頻出古文単語480 メルカリ

インターネット朗読サイトの 源氏物語 を携帯電話にコピーしました 晴耕雨読 僕は頑張らない

マドンナ古文 船橋 塾 つかだ進学教室 船橋市前貝塚町 学習塾 船橋市塚田駅 個人塾 進学塾 速読 高校受験 面接対策 小論文 ao 推薦

Pc02 051 スタディサプリ 高1 3 ベーシックレベル古文 読解編 和歌 文学史編 文法編 19 計3冊 s2 M0c Jauce Shopping Service Yahoo Japan Auctions Ebay Japan

係り結びの法則 Okedic

係り結びの意味と見分け方 古文 和歌 中学生からの勉強質問 国語 進研ゼミ中学講座

この あれ という動詞が已然形と分かるのは 係助詞こそが前にあるからですか Clearnote

古文の さ は前の文のことではなく後の文のこと指すんですか Clearnote

古文 古典文法副助詞の意味一覧まとめと問題

五月ばかり 月もなう 高校古文こういう話

基礎から学べる入試古文文法 代々木ゼミ方式 望月 光 本 通販 Amazon

0 件のコメント:

コメントを投稿